日光東照宮の象徴とも言える陽明門は、壮麗な装飾と緻密な彫刻で知られています。しかし、この門には美しさだけでなく、北極星との神秘的な関係が秘められているのをご存じでしょうか? 陽明門は江戸城の真北に位置し、その上空にはかつてより「不動の星」として信じられてきた北極星が輝いています。この配置が意図的なものだったとすれば、古代の天文学や風水の知識がどのように活用されていたのか、ますます興味が湧いてきます。本記事では、陽明門と北極星の歴史的・天文学的関係に迫り、さらには日本各地に残るレイラインの神秘にも注目していきます。

- この記事のポイント

- 陽明門と北極星の関係

- 北極星の変遷と天文学的背景

- レイラインと日光東照宮の配置

- 古代の建築と天文学の融合

日光東照宮陽明門と北極星の関係:歴史と天文学の視点

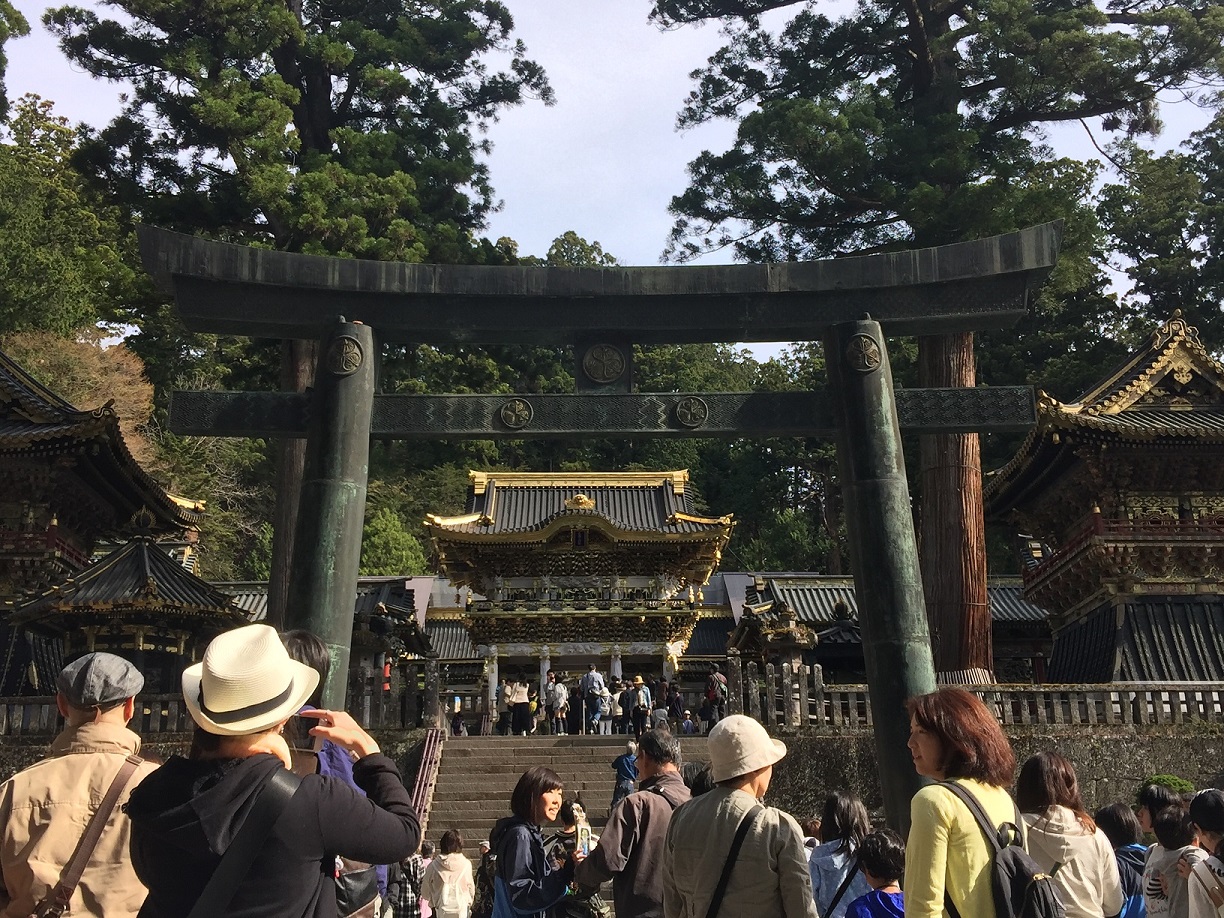

日光東照宮の象徴的な建造物である陽明門。この門は江戸城の真北に位置すると言われ、その真上には夜空に輝く北極星が存在すると考えられています。こうした配置が意図的に設計されたとすれば、当時の天文学や測量技術の水準には目を見張るものがあります。

陽明門の手前にある銅鳥居の足元には、広がる石畳が敷かれています。この石畳の10枚目中央付近が、陽明門の美しさを最大限に引き立てる絶好のビューポイントとされています。さらに、この地点は、陽明門、徳川家康公の眠る宝塔(墓標)、そして江戸城を結ぶ一直線上にあるとされ、風水やレイラインの概念と結びつけて語られることもあります。

こうした建築の配置には驚かされるばかりですが、ここで一つの疑問が生じました。それは、「北極星は本当に不動なのか?」というものです。もし地球の自転軸が変化するのであれば、北極星の位置も時とともに移動するのではないでしょうか。この疑問を解明すべく、調べてみました。

歴史上の北極星は変化していた

現在、私たちが北極星として認識しているのは、こぐま座のアルファ星であるポラリス(2等星)です。多くの人が、北極星を北斗七星の一部と勘違いしがちですが、実際には異なる星座に属しています。

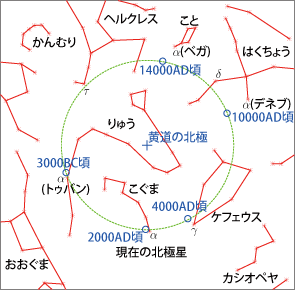

北極星とは、地球の自転軸を延長した先(天の北極)に位置する星ですが、地球の自転軸は固定されているわけではありません。「歳差運動」と呼ばれる現象により、約26,000年の周期で自転軸がわずかに変化するため、北極星の位置も時代ごとに異なるのです。

例えば、

-

約5000年前(古代エジプト時代)には、りゅう座のα星ツバン(トゥバン)が北極星でした。

-

約12,000年後には、こと座の1等星ベガ(織姫星)が北極星の役割を担うと予測されています。

さらに、仏教や神道の建築においても北極星は特別視され、古代の神社や寺院がこの星と関連付けられて建てられていた可能性が指摘されています。風水では、北極星を「天の中心」と捉え、その位置に合わせた都市設計が行われることもあったと言われています。

(参考:国立博物館「宇宙の質問箱」)

陽明門とレイラインの神秘的な配置

世界の歴史的建造物の多くは、特定の天体の動きやエネルギーラインと関連して配置されていると考えられています。日本国内でも、こうした配置は「レイライン」と呼ばれ、神社や遺跡が直線上に並ぶ現象が観察されています。

日光東照宮の陽明門は、北極星と完全に一致する配置ではありませんが、興味深いレイラインが存在します。

例えば、

-

御前崎から久能山東照宮を直線で結ぶと、その延長線上に富士山がそびえています。

-

さらにその延長上には群馬県の世良田東照宮が位置。

-

そして最後に、このライン上に日光東照宮があるのです。

このラインは「不死の道」とも呼ばれ、徳川家康がこの地に眠ることを意図して配置されたのではないかとも考えられています。特に、久能山東照宮は家康公の初葬地であり、日光東照宮は後に正式な霊廟となったことを踏まえると、計画的な配置である可能性は否定できません。

また、陰陽道や神道の影響を受けた可能性も指摘されています。古代日本では、特定の方角や天体の配置が国家の安泰や繁栄をもたらすと信じられており、北極星を基準にした神聖な建築物の配置が意図された可能性があります。

まとめ:建築と天文学の融合

古代の建築には、実用的な目的以上に、天文学や風水的な思想が深く関わっているケースが多く見受けられます。日光東照宮の陽明門と北極星の関係、そして「不死の道」とも呼ばれるレイラインの存在を考えると、徳川幕府がこれらの建造物を意図的に配置した可能性が高いと推測されます。

また、地球の歳差運動によって北極星が時代ごとに変化することを知ると、歴史上の人々がどの星を基準に天体観測を行い、建築を配置したのかという点に、改めて興味が湧いてきます。日本国内には、まだ解明されていない天文学的な配置が隠されているかもしれません。

今後も、日本の歴史的建築と天文学の関係について調査を続けていきたいと思います。読者の皆さんも、近くの神社や遺跡が特定の天体と関係しているかどうか、一度調べてみると面白い発見があるかもしれません。

- 陽明門と北極星の配置には、天文学や風水の影響が見られる。

- 北極星は変化するため、時代ごとに異なる星が基準とされていた。

- 日光東照宮のレイライン配置は、計画的な設計の可能性が高い。

- 徳川幕府は宗教的・政治的象徴として東照宮を配置した。

- 日光東照宮の配置は、古代の天文学的知識を反映している。

- 350年経っても未完成――日光東照宮に残る6つの“未完成の美”とは?