日光東照宮といえば、極彩色の装飾や精緻な彫刻が施された、まさに日本を代表する歴史的建造物です。しかし、その壮麗な姿とは裏腹に、「未完成のまま」だという説があるのをご存じでしょうか。徳川家康を神として祀るこの神社は、元和3年(1617年)に創建され、寛永13年(1636年)には三代将軍・徳川家光による大規模な改修を経て、現在の荘厳な姿へと生まれ変わりました。しかし、実は当初の計画では、さらなる拡張や追加の建造が予定されていたとも言われており、いくつかの部分が意図的に未完成のままとされた可能性があるのです。なぜ完成を待たずして工事が終わったのか? そこには、当時の政治的・宗教的背景や、東照宮が持つ独特の信仰観が関係しているとも考えられています。知られざる日光東照宮の「未完成」という側面に迫り、その謎をひも解いていきましょう。

- 日光東照宮が未完成の理由は?

- 日光東照宮はどこが未完成?

- 3本ある逆柱

- 神厩舎(しんきゅうしゃ)

- 御水舎(おみずや)

- 東西廻廊(かいろう

- 五重塔

- 表門と鳥居

日光東照宮が未完成の理由は?

「満つれば欠ける」――未完成の美を宿す日光東照宮

「月満つれば則ち虧く(つきみつればすなわちかく)」――満月はやがて欠けるように、物事は極まると必ず衰え始める。この古いことわざの精神が、日光東照宮の建築にも息づいていることをご存じでしょうか? 日光東照宮は、徳川家康を祀る壮麗な神社として知られていますが、実は意図的に「未完成」の状態を保っている部分があるのです。それは単なる建築の中断ではなく、「完全にすると衰退が始まる」という考えに基づいたもの。

建物一つひとつに意味を込め、永続的な繁栄を願った昔の人々の知恵と美意識が反映されています。 今回は、あまり知られていない東照宮の「未完成の部分」に注目し、その奥深い意図と美しさをご紹介したいと思います。

日光東照宮はどこが未完成?

3本ある逆柱

日光東照宮の未完成を象徴する代表的な場所の一つが、陽明門を支える柱にあります。門を支える12本の柱のうち、1本だけが逆さに取り付けられており、柱に施されたグリ紋(中国の堆朱のデザインなどによく見られる曲線)も逆さになっています。これは、あえて不完全な状態を残すことで、永続的な繁栄を願う意図が込められたものです。 当初、この逆さ柱は1本だけと考えられていましたが、1987年に本殿でさらに2本が見つかり、現在では合計3本あることが確認されています。

神厩舎(しんきゅうしゃ)

神厩舎(しんきゅうしゃ)は、ご神馬をつなぐための厩(うまや)です。私も今回初めて知ったのですが、昔から「猿が馬を守る」と考えられていたことから、神厩舎の長押(なげし)上には8面の猿の彫刻が施されています。これらの彫刻は、人間の一生を風刺したものであり、その中には特に有名な「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿も含まれています。 多くの人が三猿の彫刻に注目しがちですが、少し視線を上げて神厩舎の屋根に目を向けてみると、興味深いことに気づきます。実は、この建物の屋根は左右で長さが異なっているのです。

日光東照宮の建物は基本的に左右対称に設計されていますが、神厩舎だけは意図的に左右非対称に造られています。この非対称な構造が、「未完成」とされる理由の一つでもあります。細部にまで深い意味を持たせる昔の人々の知恵と美意識には、改めて感嘆させられます。

御水舎(おみずや)

日光東照宮の手水舎は、神様にお参りする前に手を洗い、口をすすぎ、心身を清めるための建物です。この手水舎には、未完成を象徴する特徴があり、屋根の角が一部欠けたままになっています。他の建物の屋根が左右対称に造られているのに対し、ここでは意図的に不完全な形を残すことで、永続的な繁栄を願う意味が込められています。 この手水舎は、天和4年(1684年)に佐賀藩初代藩主・鍋島勝茂候によって奉納されました。中央には花崗岩の水盤が配され、水を扱う建物であることから、柱も腐敗を防ぐために花崗岩で造られています。屋根は唐破風(からはふ)造りで、正面の台輪の上には立浪の彫刻、虹梁(こうりょう)の上には波間を舞う飛龍の透かし彫りが施されており、桃山時代の豪快な彩色の特徴をよく表しています。 未完成の美と細部に込められた職人の技術が調和した、東照宮ならではの手水舎といえるでしょう。

|

|

※角が欠けいる屋根 |

※他の欠けていない屋根 |

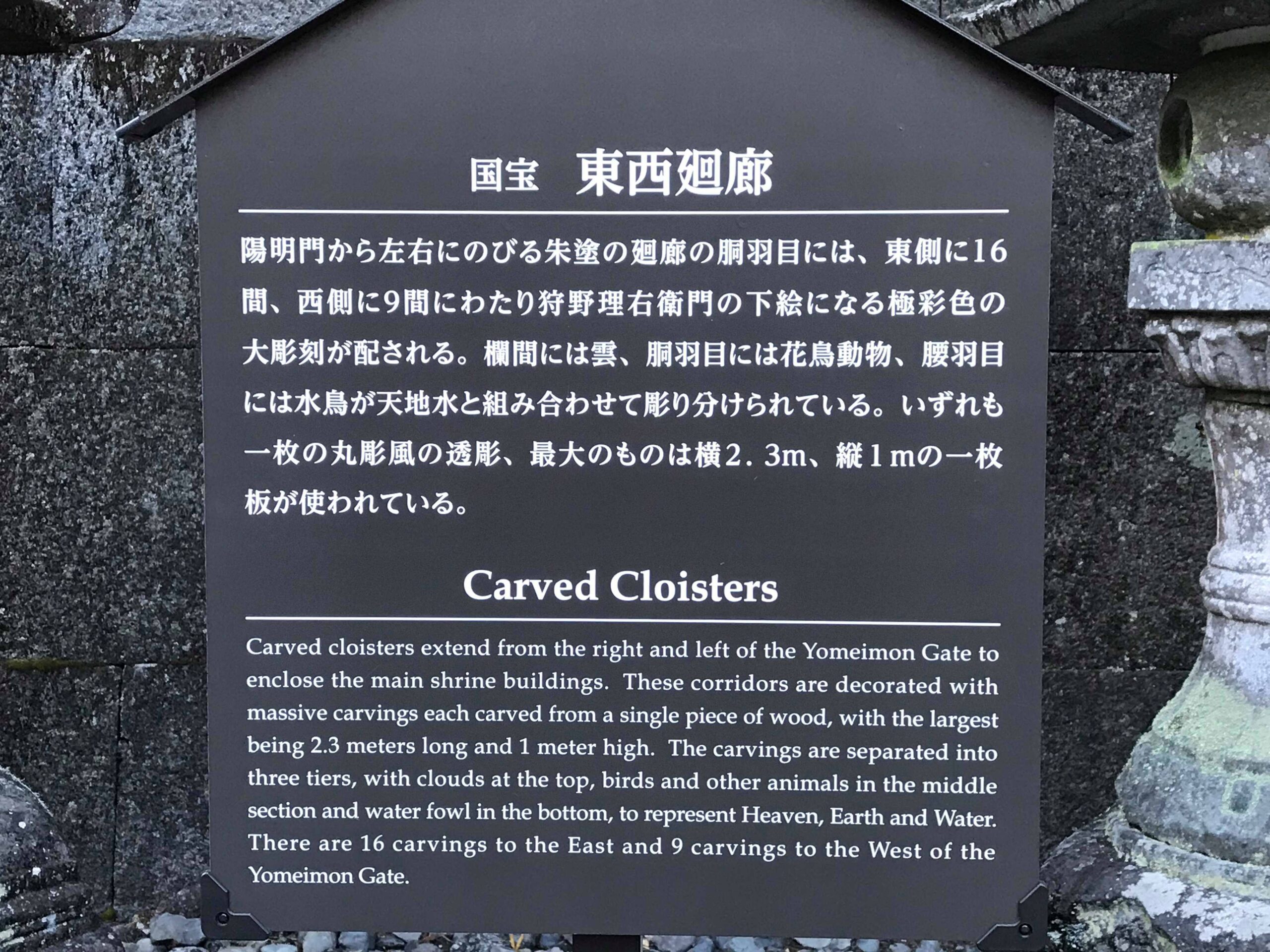

東西廻廊(かいろう)

陽明門から左右に伸びる朱塗りの回廊の胴羽目には、東側に16間、西側に9間にわたり、狩野理右衛門による下絵をもとにした極彩色の大彫刻が施されています。これらの彫刻は非常に精巧で、欄間には雲、胴羽目には花鳥や動物、腰羽目には水鳥が掘り込まれ、それぞれ天地水と組み合わせた構成となっています。 これらの彫刻はすべて、一枚の木材から彫り出された丸彫りの透かし彫刻であり、最大のものでは横2.3メートル、縦1メートルにも及ぶ一枚板が使用されています。

その圧倒的なスケールと緻密な彫刻技術は、当時の職人の高度な技術を今に伝えるものです。 しかし、これらの壮麗な彫刻の中で、一つだけ特異な点があります。一番東側に配置された彫刻だけが、ほかと比べてサイズが小さくなっているのです。この不均衡が意図的に施されたものであり、未完成の美を表す象徴の一つとされています。あえて完全な形に仕上げず、発展を続ける象徴とする――こうした思想が、日光東照宮の建築の随所に込められているのです。

|

※一番東側の彫刻だけサイズが小さいですね。 |

五重塔の未完成――見逃しがちな驚きの構造

表門と鳥居

一般的な神社では、鳥居と門は一直線上に配置されることが多いですが、日光東照宮では鳥居と表門(黒門)がわずかにずれています。これは、一直線に配置すると良いものだけでなく悪いものも通り抜けてしまうと考えられたためとも、あえて完全な形にしないことで未完成の美を体現し、永続的な繁栄を願うためとも言われています。

このような独特の配置は、東照宮の建築に込められた深い意図や美意識を象徴するものの一つといえるでしょう。

未完成の美が持つ意味

日光東照宮に見られる未完成の美は、単なる設計ミスではなく、意図的に施されたものです。これは、「完全に仕上げると衰退が始まる」という考えに基づき、未完成のままにすることで繁栄を永続させるという願いが込められています。また、不均衡な要素を取り入れることで、自然で調和のとれた美しさを生み出しているともいえます。

このような背景を知ると、日光東照宮の建築が単なる豪華な装飾ではなく、深い信仰や思想に基づいて設計されたことが実感できます。何度訪れても新たな発見があり、今この場所が存在していることに感謝せずにはいられません。これからも歴史に思いを馳せながら参拝し、建物・お城巡りを楽しみたいですね。